『マルチハイブリッドシステム』で「再エネ利用」と「BCP対策」を両立!

発電設備としての使用時

課題

脱炭素に向けた取り組みって具体的に何をすればいい?

2050年に温室効果ガスの実質ゼロを目指す政府目標に加え、「SDGs」「RE100」「RE Action」など企業における「ESG経営」に対する取り組みは、投資家をはじめ多くの方の関心が集まっております。こういった環境の中、企業としてどこから取り組みを始めたらいいのか、お悩みも多いですよね?

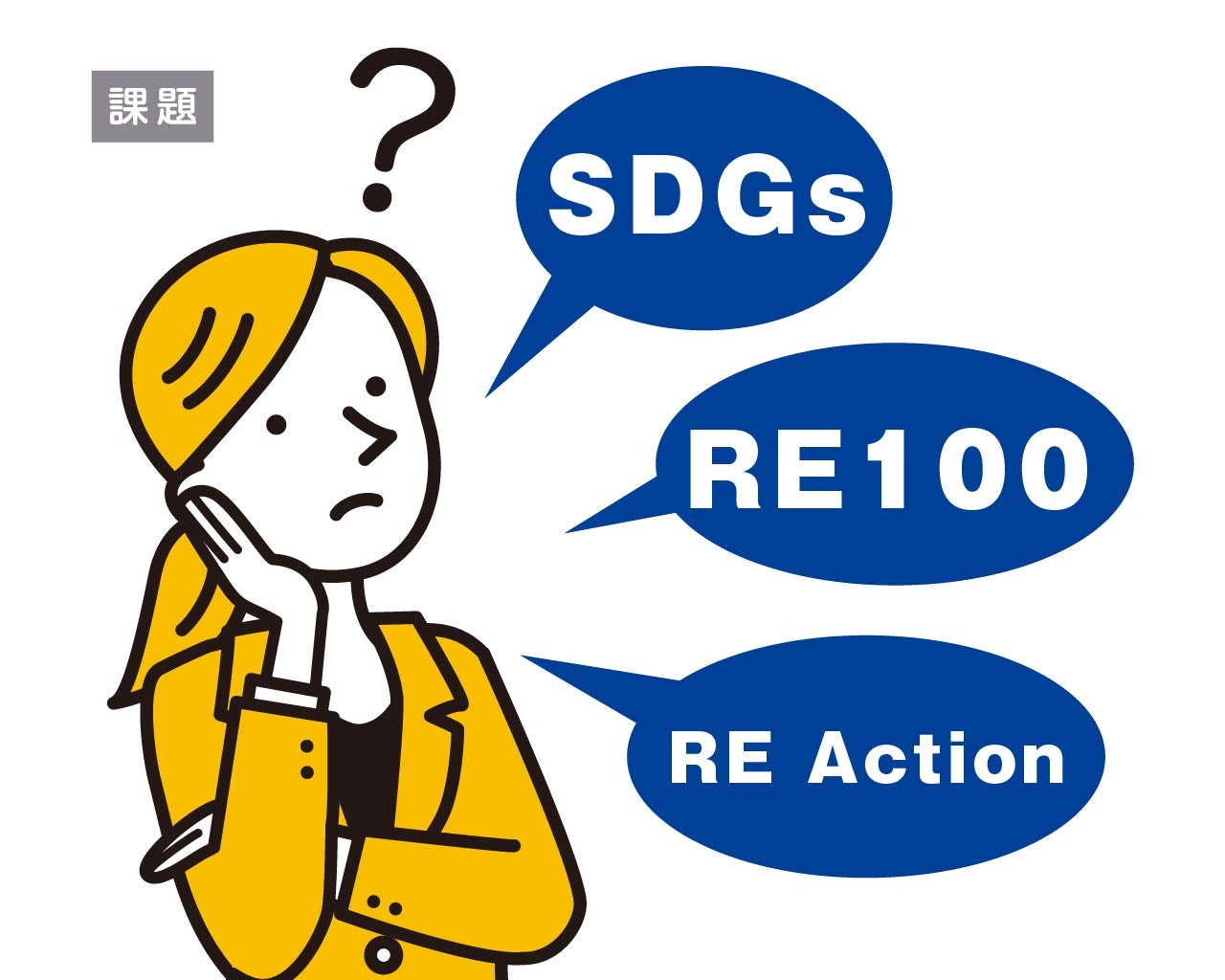

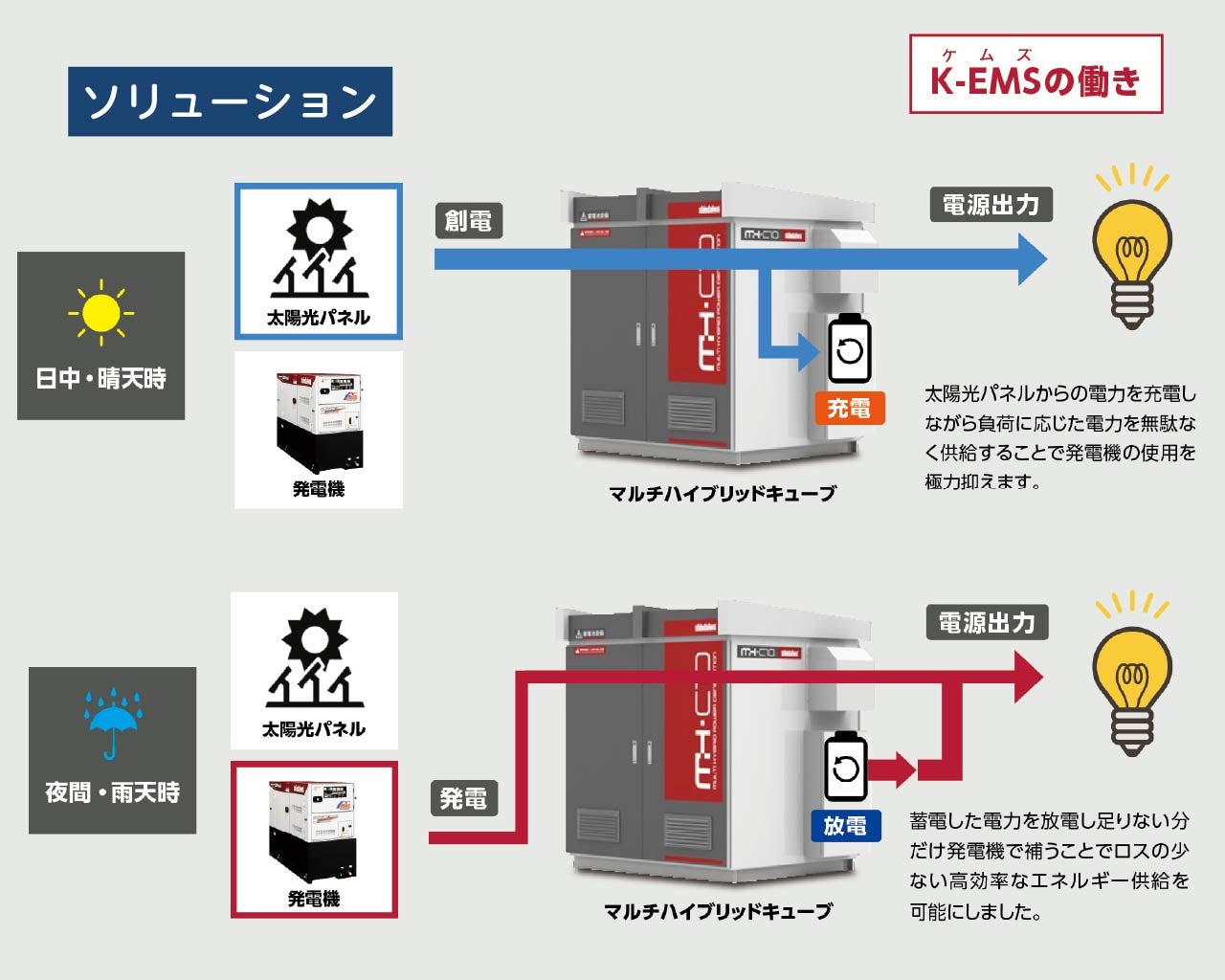

「マルチハイブリッドシステム」のソリューション

まずは、「再生可能エネルギー」の活用から始めてみませんか?

仮に9kWの太陽光パネルを設置して、「マルチハイブリッドシステム」に組み込めば、年間で9,000kWh(※1)の再生可能エネルギーを活用することができます。この再生可能エネルギーを社屋や工場の電気として活用することで、スギの木431本が1年間に吸収する二酸化炭素、およそ3.8t分相当(※2)(※3)のエネルギーを削減することが可能になります。※1、太陽光発電協会HPより引用

※2、佐野市HP より試算

※3、令和7年電気事業者排出係数(全国平均)より試算

課題

BCP時の電気の供給時間、足りてますか?

BCP対策などで使用される一般的な非常用発電機は、軽油を燃料としたものが主流となっています。そのため、いざという時に使用できる電力は有限であり、燃料が無くなると停止するリスクがあります。

「マルチハイブリッドシステム」のソリューション

賢い制御で燃料を節約。最大10倍の「260時間(※1)」も電気を供給できます!

(※1:発電機単独運転(DGM80BMK 25%負荷)との比較による)

(※2:発電機単独運転(DGM80BMK 25%負荷)との比較による)

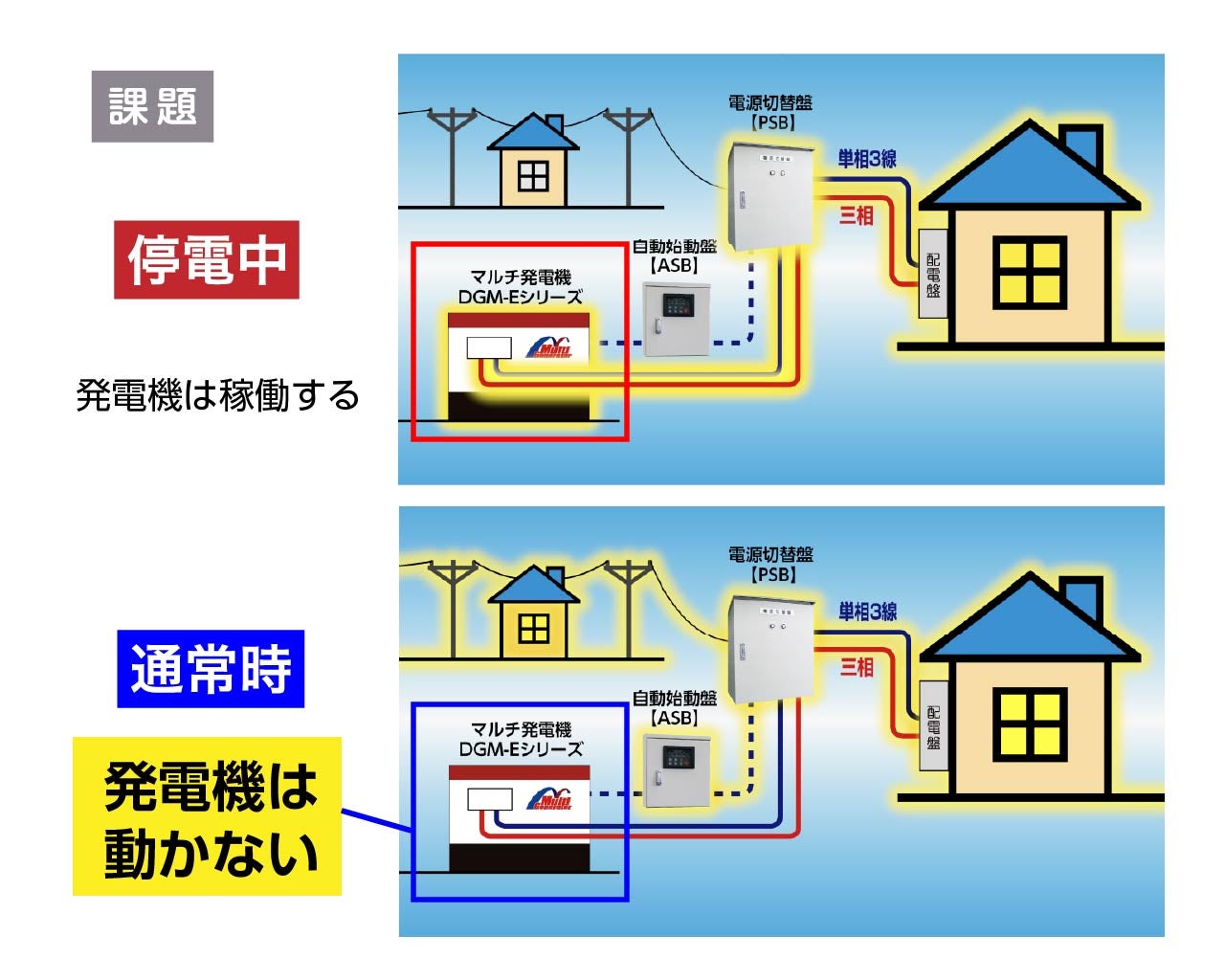

課題

非常用発電機は「非常時」にしか使えず、コスパが悪い

従来の一般用途の非常用発電機に求められていたのは、あくまでも「非常時に稼働する電源」であり、「通常時は稼働しない」発電機が一般的でした。その上、非常時に確実に動作するために定期的に発電機を動かして動作の確認やメンテナンスが必要となり、大変な労力が必要でした。

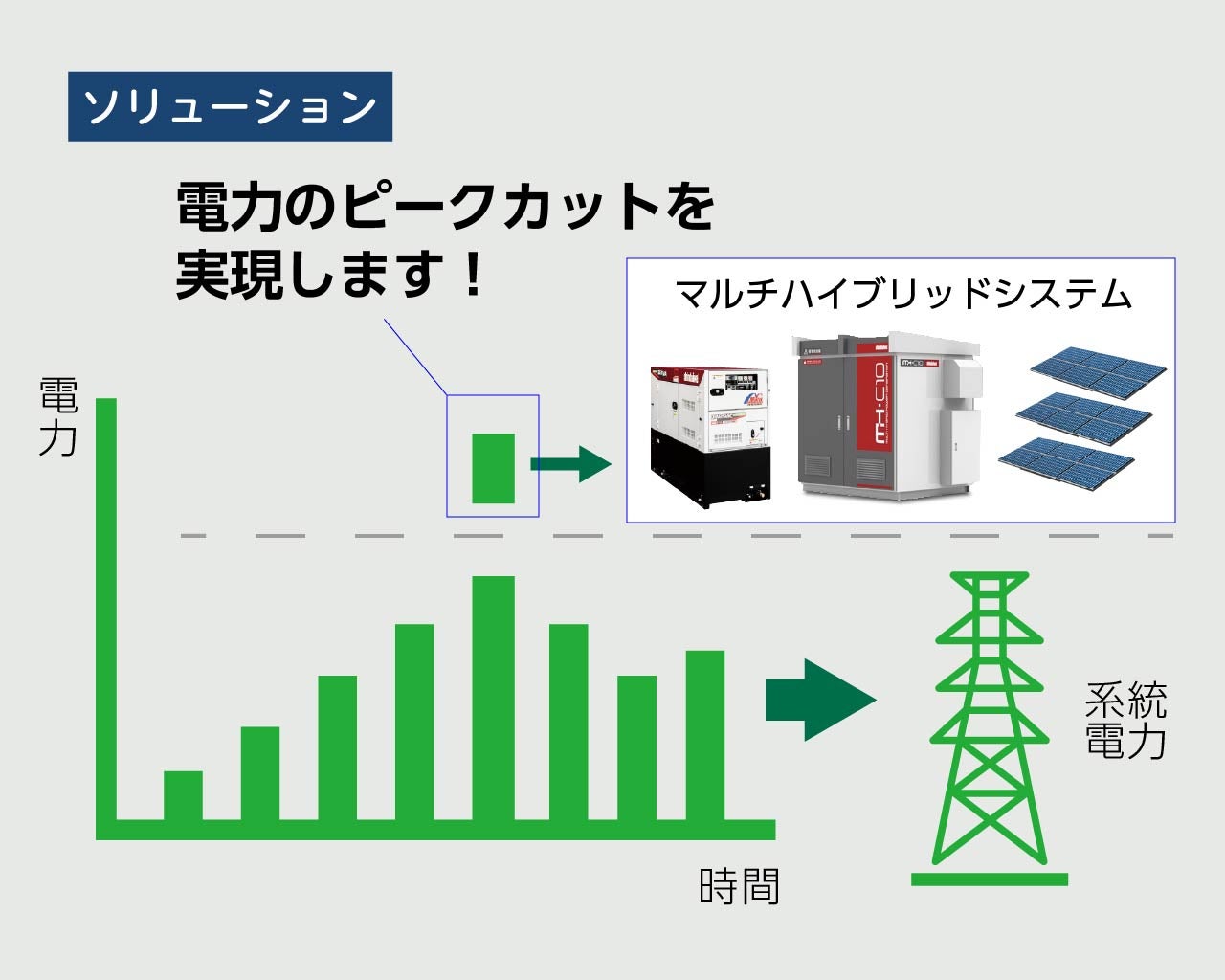

「マルチハイブリッドシステム」のソリューション

通常時は、太陽光発電とディーゼル発電機を組み合わせてピークカットに貢献

マルチハイブリッドキューブなら、通常時も企業の電力コスト削減に一役買います。日中は太陽光発電の電力を内蔵する蓄電池に蓄えておき、電力のピークに合わせて蓄電池の電力を解放することにより、企業のデマンド管理をアシストします。もし、雨模様だったり、夜間の電力補助が必要な時は、備え付けのディーゼル発電機による電力で賄えるので、安定したピークカットによる確実なデマンド管理が可能です。さらに、非常時には普段使っているマルチハイブリッドシステムがそのままBCP電源に早変わりするので、電源のオペレーションを替えることなく安心して使用できます。安心、便利な遠隔監視機能付き

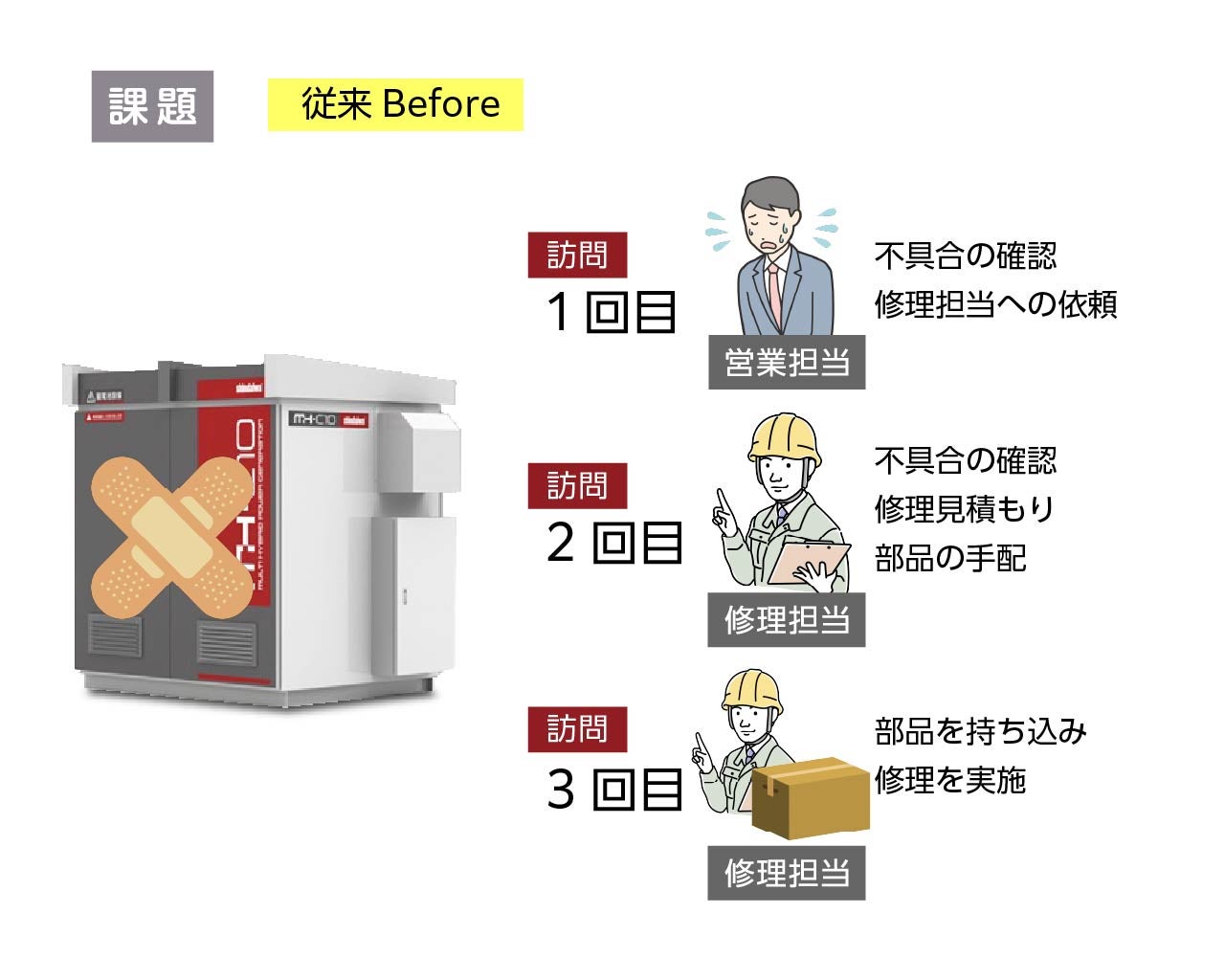

課題

トラブルの解消に時間がかかるのは困る

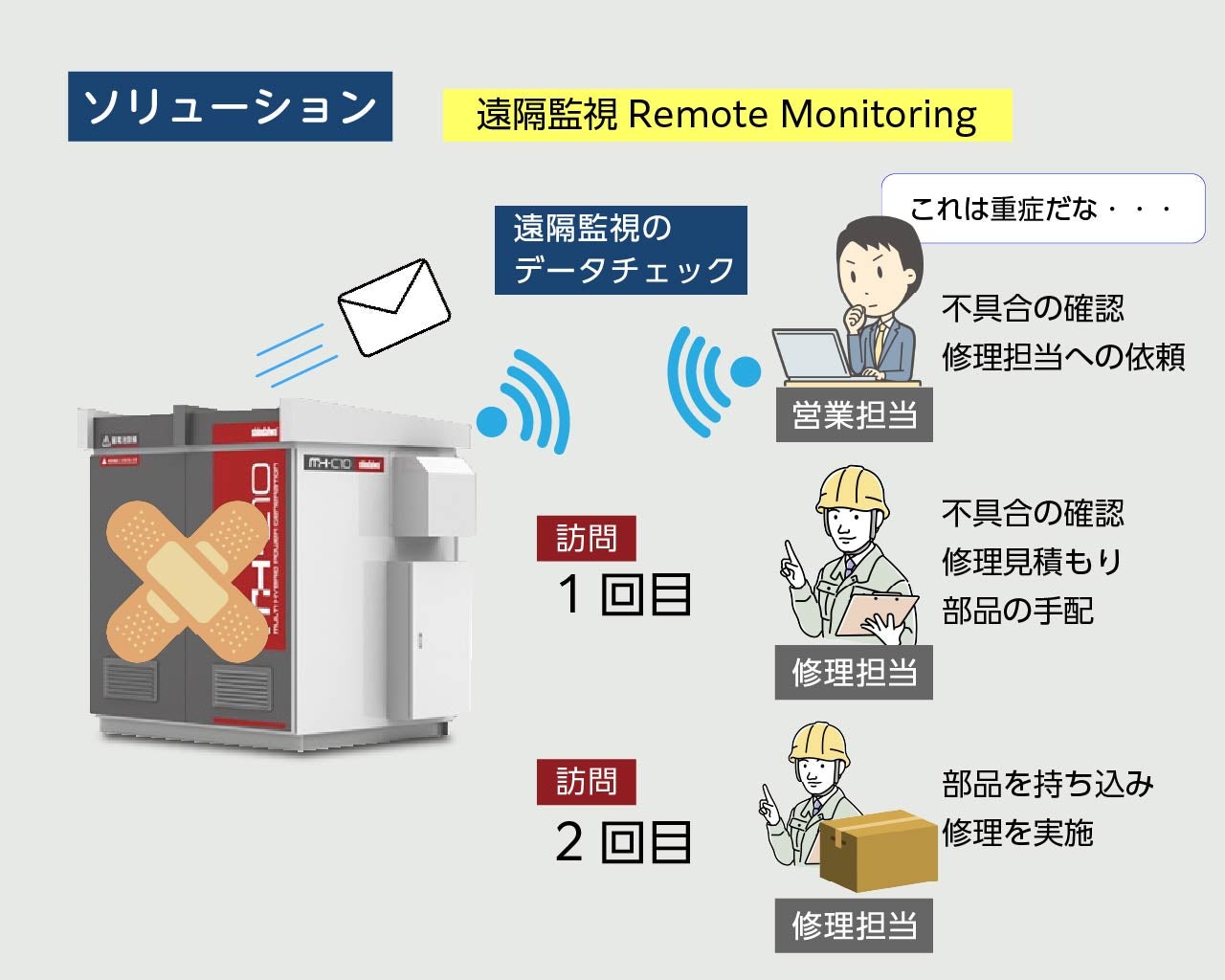

一般的な発電システムでは、故障などのトラブルが発生すると、1stアクションとして、営業担当者が現場に駆けつけ、不具合内容の聞き取りして修理専門家の派遣を判断します。その後2ndアクションとして専門家が現場に行き、不具合の状況を確認して修理内容の見積もりと部品の手配を行います。そして、3rdアクションで、部品を持って機械の修理を行う必要がありました。これにより、本来なら必要な電気の供給が長期間にわたりストップしてしまうことになり、大きな損失につながる可能性がありました。

「マルチハイブリッドシステム」のソリューション

遠隔監視システムでトラブル時も迅速に対応

「マルチハイブリッドシステム」には遠隔監視機能を搭載。トラブル発生の「連絡」と「トラブル内容」を手持ちのスマホやPCにて確認することが可能です。さらに、トラブル発生直前の発電状況やシステムの稼働状況をチェックできるので、現地に行かなくても不具合の確認や修理専門家の派遣の判断が迅速に行えます。ですので、本来なら3回の訪問で修理を行うところ、1stアクションで修理業者と同行して修理見積もりと部品の手配が行えるので、修理期間の短縮が可能となります。これにより、重要設備のバックアップ電源としても安心してお使いいただけます。また、遠隔監視で太陽光発電状況などのシステム稼働状況を1年間、ログが残ります。それを時系列グラフ化が可能です。さらに、数値をエクセルデータでエクスポートすることができるので、システムの稼働分析などが容易に行えます。

システム構成

製品スペックはこちら

「マルチハイブリッドキューブ」は「パワコン」と「リユース蓄電池」をONEパッケージ

「マルチハイブリッドキューブ」は「パワコン」と15kWhの「リユース蓄電池」を一つのキャビネットに収めた『キュービクルタイプ』なので、設置工数を大幅に削減できます。